本帖最后由 haiwanxue 于 2012-6-7 14:59 编辑

探寻影响业务性能的隐形杀手 ——TCP Nagle算法、延迟确认及窗口大小故障分析案例

文章目的 深入学习TCP相关基础知识 详细了解Nagle算法和延迟确认理论 了解TCP window size对数据传输的影响 如何解决由Window Size引起的相关网络性能问题

前言

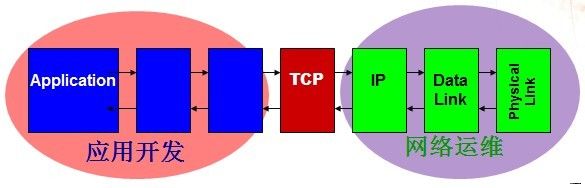

TCP是当今互联网业务最关键的底层技术支撑和实现协议之一,这点想必毋庸置疑。但再具体一点来说,其也是应用开发和网络管理部门的分水岭。应用开发部门和TCP最为密切的位置应该是Socket或Socket Option等内容,网络管理部门表面上无需知晓TCP深层内容。

实际情况往往是,应用开发部门将所有重心放在如何实现功能需求,涉及到TCP Socket的部分,一般选择基本的必须参数项即可,绝大多数不会去潜心研究每个Socket Option应该如何设置以达到最佳的性能效果。同样,网络部门的重点工作内容则是保障网络可用、稳定和安全可靠,基本上不会去研究不同的应用系统或业务系统的TCP层是如何工作的,也很少研究如何从TCP的角度来优化和提升网络和业务性能。因此,保障和支持业务系统的两个关键部门有点忽视了TCP的“真实”存在。

TCP也将应用开发和网络管理部门隔离,大家想想日常的开发和运维流程,有没有网络部门参与到应用设计或开发,或者应用开发部门参与到网络运维管理中来。

|