|

今天我们来聊聊连接TCP Keepalive机制(后文统称“保活机制”)机制与Timeout机制(后文统称“超时机制”)的原理、在时序图中的表现形式,以及如何通过流量分析精准识别与应对这些问题,助力读者在实际的IT运维工作中更好地保障网络传输的高效与可靠。 本期互动问题,欢迎大家评论区一起聊聊: TCP保活机制和HTTP长连接如何区分? 什么是TCP保活机制? TCP保活机制是一种用于检测空闲连接是否仍然有效的功能。当一条TCP连接在一定时间内没有数据传输时,保活机制会发送探测包以确认对方是否仍然在线。如果对方响应,则连接被认为有效;若对方无响应,经过多次尝试后,系统将认为连接已失效并主动关闭该连接。保活机制的主要目的是防止连接因网络故障或对方主机异常而处于无效状态,同时释放系统资源。

保活定时器如何工作?

需要注意的是,如果TCP连接在空闲7200秒后才启动保活探测,7200秒的时间在实际业务场景中有些过长。因此,某些应用程序或防火墙、负载均衡设备可能会有自己的TCP keepalive的默认参数。例如Nginx的keepalive_timeout参数和PostgreSQL的tcp_keepalives相关参数。

如何通过时序图分析TCP保活流量?

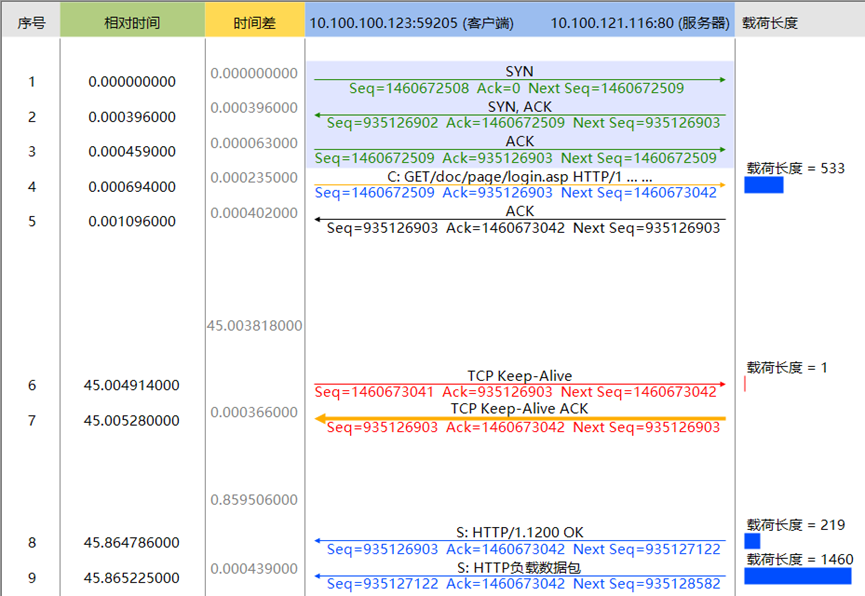

以下是一个在CSNAS系统的时序图功能中观察到的典型TCP保活场景:

图1 TCP保活

通过这段描述,读者应该已经可以理解TCP保活机制的基本工作原理及分析方法。

保活失败后,多久断开连接?

图1展示了保活机制的基本工作原理以及数据包现象,那么当保活数据包未得到ACK确认时,TCP该如何处理?这里涉及到两个问题:

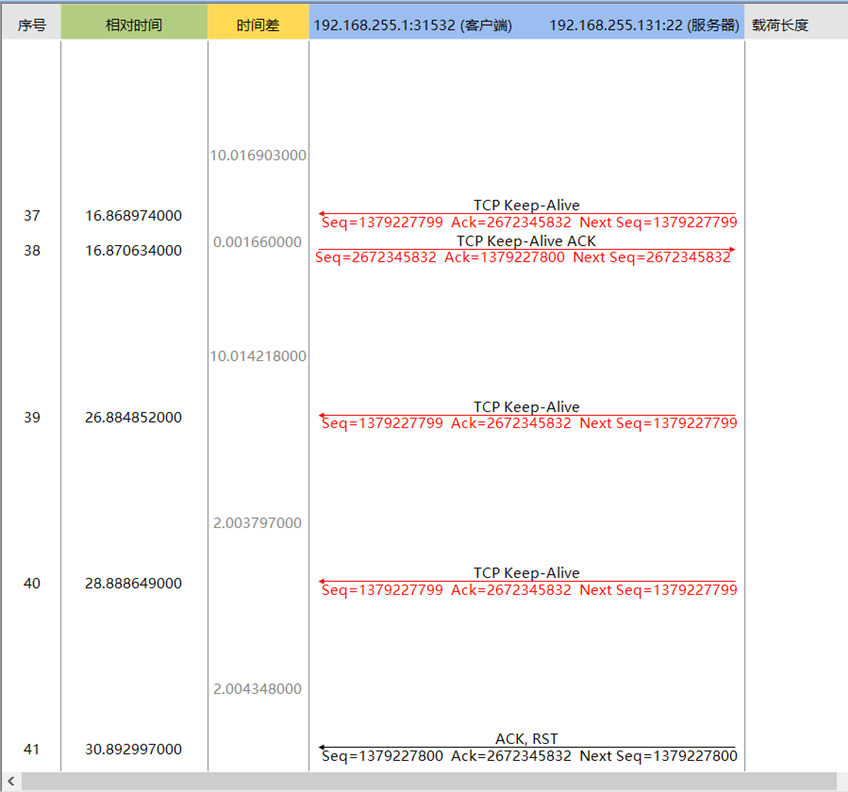

由于linux系统默认的keepalive参数为7200秒开始保活、75秒重试、9次保活失败断开,不便于实验。笔者准备了一台Linux服务器,并设置相关参数为20秒开始保活、3秒重试、3次保活失败断开,如下表所示: 在如上表所示的参数中,笔者调整了Linux系统默认的keepalive相关参数,对数值进行了缩减,加快keepalive检测时间。同时,笔者模拟了keepalive ACK数据包丢失的情况,经过CSNA抓包分析,结果如下图所示:

图3 TCP保活失败

1. 序号37、38的数据包,这是一次正常交互成功的keepalive包。通过时间差可知,37号数据包与上一数据包的时间差为10秒,正好是一个tcp_keepalive_time的时间。此时为会话第16秒,笔者设置了服务器流量过滤,导致TCP连接此时已发生了实际中断

2. 38号数据包交互完成后,再次间隔一个10秒,服务器继续发送39号keepalive包,此时为会话第26秒,由于过滤原因,服务器无法再收到来自客户端的keepalive ACK。

3. 服务器发现39号keepalive包未得到回应后,间隔一个2秒的tcp_keepalive_intvl时间,再次发送了40号keepalive包,此时为会话第28秒。

4. 服务器发现39、40号keepalive包均未得到回应,认为连接已经发生实际中断。于会话第30秒是发送RST包中断失效连接。

从会话开始出现中断,即会话第16秒,经过第26秒的一次keepalive和第28秒的第二次keepalive,服务器检测到连接已失效,通过RST断开了连接。因此,再回到本小节开头的两个问题:

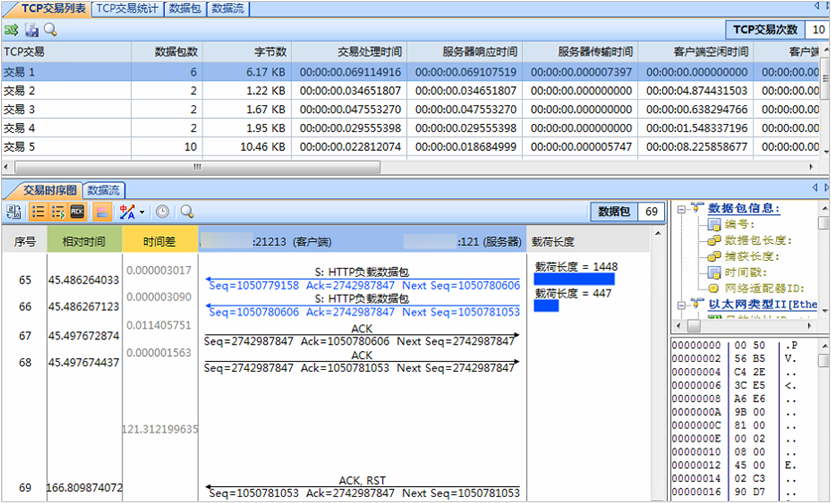

保活的实际业务分析场景

由于Linux系统默认的tcp_keepalive_time为7200秒,这对于业务系统检测失效来说,未免太迟,因此TCP原生保活机制出现较少,在流量分析过程较难有分析的机会。

另一方面,也由于TCP保活时效性太低,因此一般的应用程序、负载设备、防火墙也自带类似的“定期超时”机制,会话在一段时间无数据包交互,就超时断开连接。这样的机制无需额外的keepalive包,keepalive包的功能由任一普通TCP包替代。在这样的机制下,只要TCP会话有数据包交互,就认为会话存活,一段时间没有交互后,即认为会话超时,断开连接。

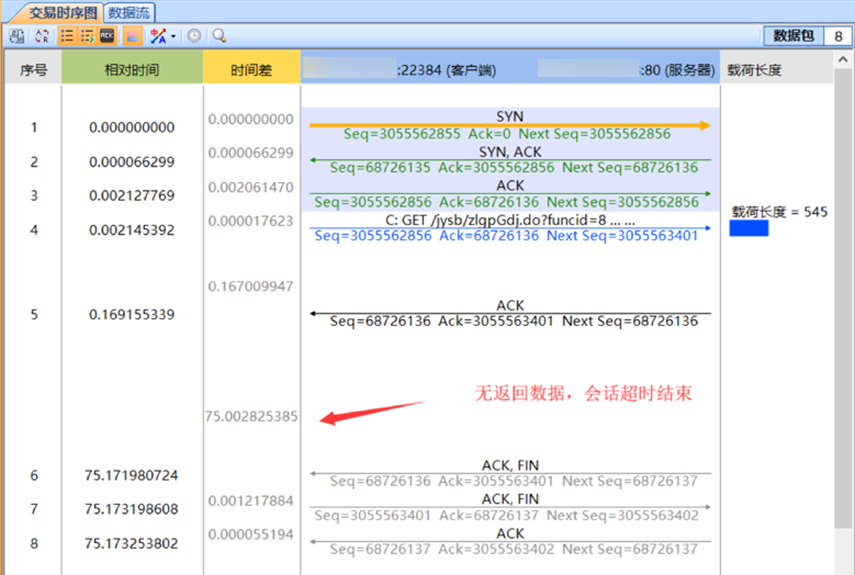

基于应用或设备的保活机制工作如下图所示:

图4 基于其它机制的“会话保活超时”

观察图3中,序号4、5的数据包,这是一次正常的TCP交互,数据包5交互结束后的75秒内,双方无数据包交互,服务器即认为客户端已经保活超时,于是发送FIN包断开连接。 相关的实际故障分析

接下来观察一个经典的保活超时相关案例,这次的案例是一个扫码枪设备在闲置一段时间后,无法进行二次扫码的故障。科来工程师在分析过程中,经过测试发现了服务器的保活超时时间为120秒,读者可以尝试分析导致故障的原因:

图5 TCP快速重传

结语 本文介绍了TCP Keepalive保活机制与超时机制,深入探讨了保活与会话超时机制的流量现象,以及在CSNAS时序图中对于此类问题的分析方法,通过深入理解和掌握此类分析技巧,能够提升流量分析工程师在工作中快速分析解决此类故障的能力。 看了这篇文章,你有什么新的想法?欢迎在评论区留言和我们交流~

|